蚊媒病毒病已成為全球公共衛生的重大威脅。全球超過一半人口生活在高風險地區,而大多數相關疾病 (如登革熱、寨卡病毒病、基孔肯尼雅熱和裂谷熱) 仍缺乏有效疫苗和特效藥物。傳統化學殺蟲劑正面臨耐藥性和生態安全問題。近年來,基于微生物的制劑逐漸受到關注,成為潛在的可持續替代方案。近日,清華大學基礎醫學院程功教授與深圳灣實驗室劉洋研究員團隊在Cell Press細胞出版社旗下期刊Trends in Microbiology發表題為“Microorganisms in mosquitoes for controlling mosquito-borne viral diseases: from lab to field”的綜述。文章系統總結了基于微生物的蚊媒控制策略的最新進展,探討了作用機制、轉化潛力及田間應用前景,并指出發展生態友好型微生物媒介疾病防控的未來戰略方向。

有興趣在Trends in Microbiology發表您的綜述文章?請掃描提交論文提案 (presubmission inquiry)。

一、微生物對蚊蟲種群的抑制作用

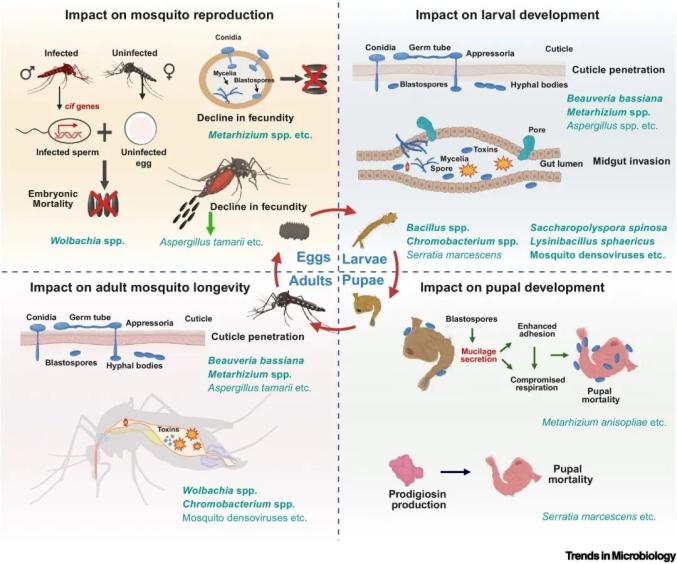

蚊媒病毒的傳播風險與蚊蟲種群密度密切相關。因此,降低蚊蟲種群密度依然是控制疾病傳播的核心策略。蚊蟲的生命周期包括卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段,每一階段都為種群抑制提供潛在干預靶點 (見圖1)。細胞內共生菌 Wolbachia 以其誘發的細胞質不相容效應 (cytoplasmic incompatibility,CI) 而著稱,使感染雄蚊與未感染雌蚊的后代無法孵化,從而顯著降低蚊蟲種群密度。其它微生物也能影響蚊蟲繁殖與發育。例如,昆蟲病原真菌 metarhizium humberi 可附著于卵殼并導致胚胎死亡,Aspergillus tamarii 會削弱蚊蟲的繁殖力。在水生階段,幼蟲和蛹更易受到環境微生物影響:Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) 和 Lysinibacillus sphaericus 等細菌通過分泌特異性毒素殺死幼蟲;Saccharopolyspora spinosa 產生的 Spinosad 可作用于幼蟲神經系統導致麻痹;Chromobacterium sp. Panama (Csp_P) 則分泌氰化氫等代謝物使蚊蟲致死。

此外,部分微生物還能縮短成蚊壽命,如真菌制劑Beauveria bassiana 與M. anisopliae 對白紋伊蚊成蟲具有持續致死作用;Wolbachia 的 wMelPop 株系和某些蚊特異性病毒 (如mosquito densoviruses,MDVs) 也表現出縮短成蚊壽命的潛力。這些研究凸顯了微生物在蚊蟲種群抑制中的多樣化潛力。

▲圖1. 靶向蚊蟲不同生命周期階段的微生物種群抑制策略

二、微生物對蚊媒病毒感染傳播的抑制作用

除控制蚊蟲數量外,利用微生物削弱蚊蟲感染傳播病毒的能力同樣關鍵 (圖2)。在這方面,Wolbachia 是目前研究最深入的共生菌。其多個株系 (如 wMel) 在伊蚊中展現出廣譜抗病毒作用,可通過激活 Toll、IMD 和 JAK-STAT 等免疫通路,誘導活性氧 (ROS)產生,增強 RNA 干擾 (RNAi),以及干擾脂質代謝與囊泡運輸過程,從而有效抑制病毒的復制與傳播。

新興候選中,Rosenbergiella_YN46 尤其為引人關注。它能分泌葡萄糖脫氫酶 (RyGDH),通過降低蚊蟲中腸 pH來破壞病毒包膜結構,從而抑制登革熱和寨卡病毒感染。與多數細菌不同,YN46 具有跨齡傳播 (從幼蟲到成蚊) 能力。在最新的半田間試驗中,YN46已實現穩定定植,展現出較高的應用潛力。

▲圖2. 蚊蟲共生微生物抑制病毒感染的多元機制

Chromobacterium 屬菌株可分泌蛋白酶和脂肪酶降解病毒顆粒,Proteus 和 Paenibacillus 可上調抗菌肽表達以降低病毒滴度;部分昆蟲特異性病毒 (ISVs) 則通過超感染排斥 (Superinfection Exclusion) 和資源競爭抑制病原性病毒復制;亞致死劑量的真菌感染 (如 B. bassiana) 亦可通過免疫激活提高蚊蟲的抗病毒能力。此外,科研人員也在探索工程化改造微生物。例如,經過改造的 Serratia AS1菌株能夠在蚊體內穩定定植,并通過分泌效應分子抑制病毒復制。這類策略展示了功能化設計的潛力,但其生態安全性和田間效果需進一步評估。

三、從實驗室到田間:應用與挑戰

多種基于微生物的蚊媒病毒病防控策略正逐步從實驗室走向半田間試驗、田間評估,甚至在部分地區實現商業化應用,主要包括蚊蟲種群抑制與種群替代兩類途徑。種群抑制目前仍是應用最廣泛的方式,多種微生物殺幼蟲劑和殺成蟲劑已商業化使用數十年,并在實踐中被證明行之有效 (圖3)。

▲圖3. 經半田間、田間或實際操作評估的微生物控蚊策略

其中,Bti 依靠特異性毒素高效殺幼蟲,L. sphaericus 具有持久的殘留活性,Spinosad 對已產生抗藥性的幼蟲仍有效;真菌制劑如 B. bassiana 在誘捕裝置中則兼具殺滅與誘集雙重功能。此外,基于 Wolbachia 的不相容昆蟲技術通過釋放感染雄蚊誘導 CI,可有效降低蚊蟲數量,并常與不育昆蟲技術聯合使用以增強其抑制效能。近年來,Csp_P 和 Streptomyces indiaensis 等新興微生物在半田間試驗中展現出殺幼蟲潛力,真菌與蚊蟲共生病毒也表現出一定的應用前景。

在種群替代策略中,釋放感染 Wolbachia 的蚊蟲以取代野生種群,可顯著降低疾病傳播率,全球多地的野外試驗均已報道蚊媒病毒發病率明顯下降。然而,Wolbachia對溫度等環境因素較為敏感,需開發耐高溫菌株并持續監測帶菌蚊蟲的進化動態。近期,新發現的Rosenbergiella_YN46已在半田間試驗中實現穩定定植并降低宿主易感性,展現出高應用潛力。

與直接降低蚊蟲數量的策略不同,以病毒抑制為目標的微生物干預策略不破壞生態環境和食物鏈,具有阻斷病毒傳播甚至根除蚊媒疾病的潛力。然而,該類方法大多仍處于早期探索階段,除 Wolbachia 已逐步推廣外,大多數候選微生物仍停留在實驗室或半田間試驗環節。當前主要難點包括生態適應性不足、田間定植穩定性與傳播能力有限,以及缺乏大規模驗證數據。未來亟需在遞送系統優化、長期防控效果評估及生態安全性研究等方面取得突破,方能推動此類策略真正走向廣泛應用。

四、未來展望

微生物介導的控蚊策略前景廣闊,但要實現規模化應用仍需解決生態安全性、遞送系統優化和長期效果驗證等問題。隨著多組學、人工智能和高通量篩選等技術的發展,新候選的發現與優化有望加速。未來,結合Wolbachia的成熟經驗,與 YN46、Serratia AS1等新興候選菌株等多樣化策略,構建綜合、生態友好的控蚊體系,有望為全球蚊媒病毒病防控提供新的思路和工具。

該論文的共同第一作者為深圳灣實驗室劉建英研究員、清華大學博士后張禮銘、清華大學博士生童話和昆明理工大學博士生李節。清華大學基礎醫學院為第一完成單位,深圳灣實驗室為第二完成單位。本論文受到科技部國家重點研發計劃、深圳市醫學研究專項資金、國家自然科學基金委、深圳三名工程、西南聯合研究生院科技項目、騰訊科學基金會所設立的新基石研究員項目與科學探索獎等項目聯合資助。