大科學裝置、重點實驗室等均屬于戰略科技力量,是國家科技創新體系的中堅。重慶加快布局、優化配置這些戰略科技力量,將為打造具有全國影響力的科技創新中心提供更新、更堅實的基礎支撐。

▲山區橋梁及隧道工程國家重點實驗室橋梁實驗樓。 張錦輝 攝/視覺重慶

巴渝特色

重點實驗室,是國家或城市戰略科技力量的引領者。兩江君梳理發現,重慶這些重點實驗室具有鮮明的“巴渝特色”。

例如建在重慶交通大學的山區橋梁及隧道工程國家重點實驗室,前身始建于上世紀70年代,2020年3月由科技部、重慶市政府正式批準建設運行,是該領域內全國唯一的國家重點實驗室。顯然,這跟重慶在山區橋梁及隧道工程領域擁有極強的科研實力和豐富的應用場景有關。

同樣,這次新認定的38個市級重點實驗室,集中于信息科學、醫學科學、工程科學等領域,與重慶在先進制造業、大數據智能化、大健康及生物醫藥等領域的戰略布局一一“呼應”。

建設重點實驗室的目的,是為科技創新探索方向、尋求突破,為產業發展提供關鍵核心技術的解決方案。

由此,這次新認定的重點實驗室,先進制造業領域是理所當然的“重頭戲”:

微納結構光電子學、硅基光電子、微發光二極管顯示技術等實驗室,屬于信息科學領域內的基礎研究平臺,其“目標”顯然是重慶的電子信息支柱產業。

智能感知與區塊鏈技術、先進模具智能制造、冶金智能裝備、公共大數據安全技術等實驗室,與重慶在大數據智能化領域的戰略布局息息相關。

自主導航與微系統、公共交通裝備設計與系統集成、汽車智能仿真、節能與新能源變速器等實驗室則為“重慶造”邁向高端化、智能化、綠色化提供科技支撐。

風工程及風資源利用、油氣生產安全與風險控制、綠色航空能源動力等實驗室,則力爭在新能源領域實現新突破……

大健康產業是前景廣闊的新興產業,是充滿機會的“新藍海”。這次新認定的38個市級重點實驗室,涉及醫學科學領域的占比最大,達到15個,包括關節外科精準醫學、消化系統腫瘤精準防治、乳腺癌智能診療、肝膽胰疾病智慧診療工程、基因與細胞治療等實驗室。這體現了重慶對新興產業發展方向有著準確的把握,既立足本地、突出優勢,如原料藥質量控制與安全評價、三峽庫區道地藥材開發利用等實驗室,又具有前瞻性,如基因與細胞治療等實驗室。

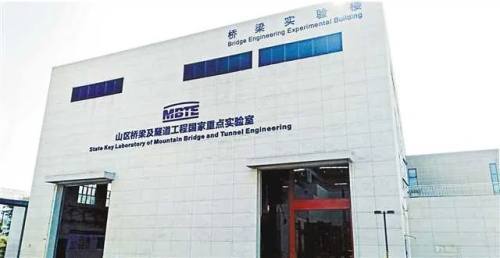

▲聯合微電子中心工作人員在實驗室進行硅基光電子芯片全流程封裝和測試。受訪者供圖

加強協作

在成渝地區雙城經濟圈建設的大背景下,這次新認定的38個重點實驗室中,有5個為川渝共建。同樣,這些實驗室立足兩地實際、突出川渝優勢,具有鮮明的“巴蜀特色”。

例如川渝共建特色食品、中國醬腌菜科技創新、鄉土植物種質創新與利用等實驗室,明顯是為川渝兩地“量身定制”的。特別有意思的是川渝共建中國醬腌菜科技創新實驗室,其“目標”和“服務對象”與兩地居民的口味高度吻合,四川眉山的泡菜產業、重慶涪陵及豐都的榨菜產業等,預計今后將成為該實驗室的“大客戶”。

企業是產業科技創新的主體。兩江君注意到,在本次新認定的38個重點實驗室中,有不少企業深度參與建設。

有的屬于產學研協作,如重大、重郵與重慶金美通信公司合作成立復雜環境通訊實驗室,重大與重慶杰品科技公司、大江杰信鍛造公司成立先進模具智能制造實驗室,陸軍軍醫大學、重大與重慶英泰帝克科技公司共同建設關節外科精準醫學實驗室……

有的則由企業獨扛大旗,如重慶山外山血液凈化技術公司成立血液凈化技術實驗室,聯合微電子中心成立硅基光電子實驗室,重慶康佳光電技術研究院成立微發光二極管顯示技術實驗室等。

▲3月29日,超聲醫學工程國家重點實驗室,技術人員在進行實驗準備。崔力 攝/視覺重慶

優化布局

科技是第一生產力,誰牽住了科技創新這個“牛鼻子”,誰就能搶占先機、贏得優勢。

當前,重慶以西部(重慶)科學城為主平臺,聯動兩江協同創新區發展,引導高新區、經開區和各類產業園區創新轉型,加快建設具有全國影響力的科技創新中心。

截至去年底,重慶擁有國家企業技術中心37家、新型研發機構142家,高新技術企業、科技型企業分別達到4222家、26371家,科技創新能力顯著增強。

但我們也要清醒地認識到,目前,重慶市級重點實驗室數量不少但力量較為分散,基礎研究水平總體偏弱,存在許多“卡脖子”問題。總體說來,重慶的戰略科技力量較為薄弱,與北京、上海、粵港澳大灣區等科技創新中心相比,差距不小。

為此,重慶提出,要加快戰略科技力量建設,服務好國家科技自立自強大局:

加快構建實驗室體系。要抓緊謀劃推動國家實驗室建設,爭取張江國家實驗室重慶基地等早日落地,通過引進、新建等方式,打造一批突破型、引領型、平臺型“重慶實驗室”。

著力布局大科學裝置。要立足自身實際,加快推動超瞬態實驗裝置、長江上游種質創制科學裝置等落地,增強重慶前沿研究突破能力。

推進科研力量優化配置。要加快推動中科院重慶科學中心等項目建設;提升高校科技創新能力,支持發展研究型大學;深入實施“名校名院名所”引進計劃,讓它們來渝設立新型高端研發機構,引進一批行業頭部企業研發中心。

提升基礎研究能力。要加快布局一批基礎學科研究中心,聚焦生命科學等優勢領域深耕細作,實現更多從0到1的突破,在相關領域取得更大話語權。

創新決勝未來。布局戰略科技力量不是一個部門、一個區域的事,重慶要充分調動各方資源,形成強大合力,集中力量打造科技創新“加強版”,讓創新為重慶高質量發展注入強勁動力。