近日,由南方科技大學已停薪留職的副教授賀建奎操刀的"世界首例基因編輯嬰兒在中國誕生"消息引發(fā)了巨大爭議。伴隨著事件的發(fā)展,該項目所使用的技術,帶來的倫理挑戰(zhàn)以及該項目的支持方逐步浮出水面。而就在事件爆發(fā)不久,被傳為該項目經(jīng)費或物資來源的深圳市科技創(chuàng)新委員會即發(fā)表辟謠聲明否認了曾資助過任何相關項目。

"民族自信""科技品牌如何走出國門"一直以來都是人們熱議的話題。而科研實力,往往很大程度取決于研發(fā)經(jīng)費的投入力度。那么,中國的科研投入究竟如何呢?

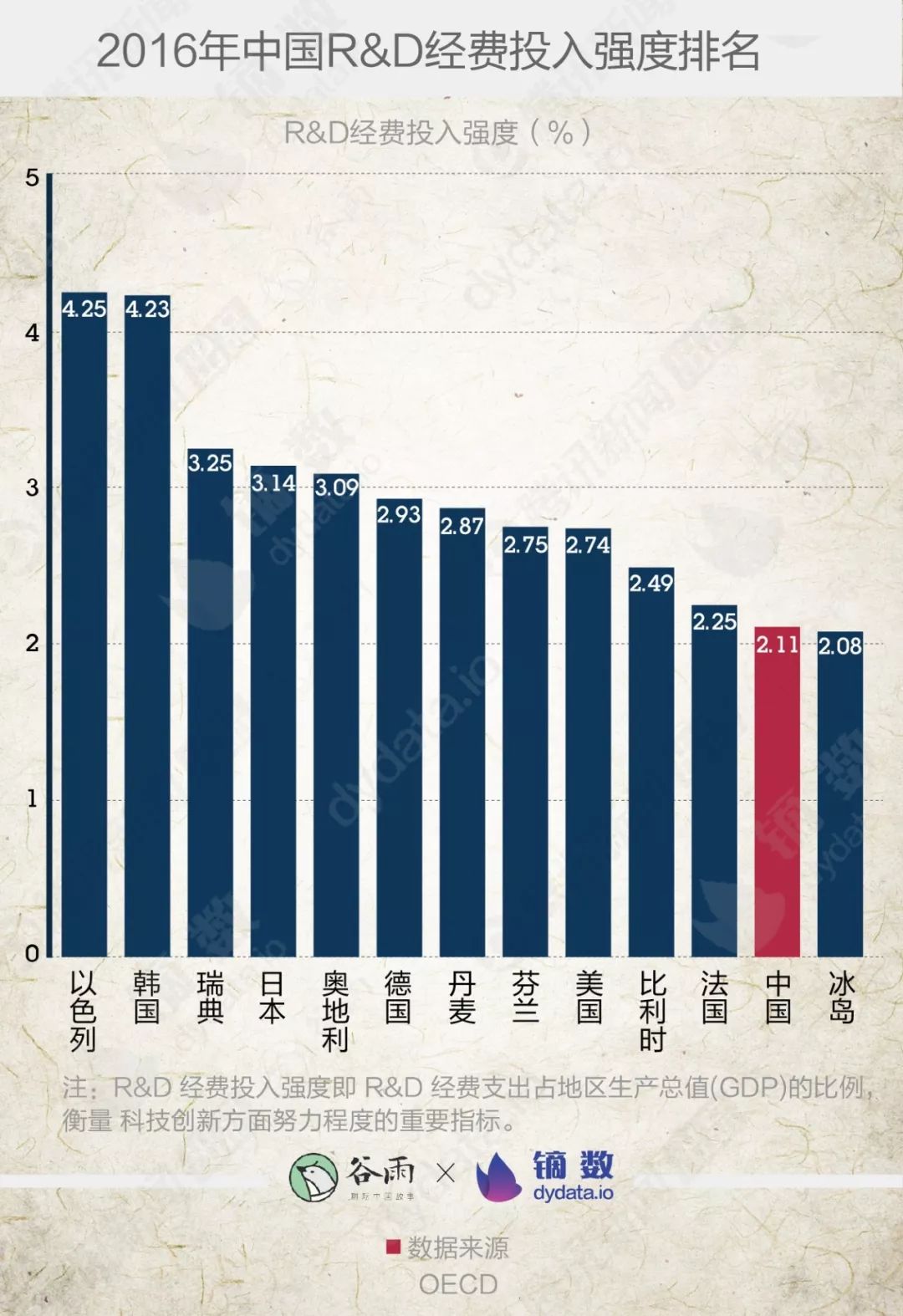

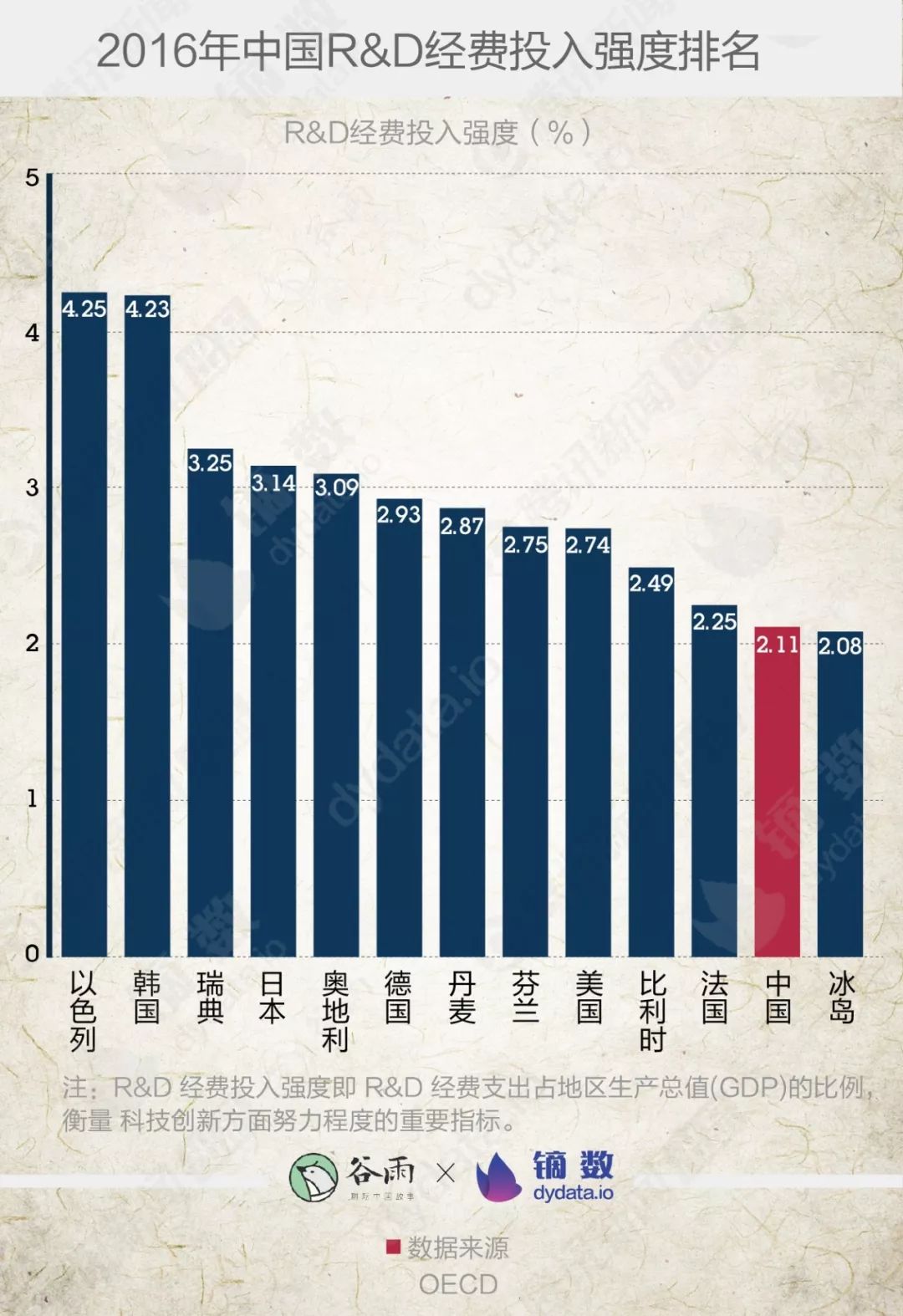

數(shù)據(jù)顯示,2017年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費*(以下簡稱"研發(fā)經(jīng)費",英文簡稱"R&D")支出已超過1.76萬億元,經(jīng)費總量僅次于美國,居世界第二;從投入強度*來看,最新數(shù)據(jù)顯示,2017年該數(shù)值達到2.13%,再創(chuàng)歷史新高,而在2016年時,我國研發(fā)經(jīng)費投入強度(2.11%)就已達到中等發(fā)達國家水平,位居全球第12位,介于法國(2.25%)和第13位冰島(2.10%)之間。 (*注:研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出指統(tǒng)計年度內全社會實際用于基礎研究、應用研究和試驗發(fā)展的經(jīng)費支出。R&D經(jīng)費投入強度即R&D經(jīng)費支出占地區(qū)生產總值(GDP)的比例,是國際上用于衡量一個國家或一個地區(qū)在科技創(chuàng)新方面努力程度的重要指標。)

(*注:研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出指統(tǒng)計年度內全社會實際用于基礎研究、應用研究和試驗發(fā)展的經(jīng)費支出。R&D經(jīng)費投入強度即R&D經(jīng)費支出占地區(qū)生產總值(GDP)的比例,是國際上用于衡量一個國家或一個地區(qū)在科技創(chuàng)新方面努力程度的重要指標。)

除了規(guī)模、強度之外,中國研發(fā)經(jīng)費增速更是保持世界領先。2013-2016年間中國研發(fā)經(jīng)費年均增長11.1%,而同期美國、歐盟和日本分別為2.7%、2.3%和0.6%。 ▍高校研發(fā)經(jīng)費:增長速度快,占比卻不樂觀

▍高校研發(fā)經(jīng)費:增長速度快,占比卻不樂觀

事實上,對于任何國家來說,政府、企業(yè)以及其他社會機構是研發(fā)經(jīng)費的主要來源。那么,在我國科研經(jīng)費不斷增加的情況下,這些錢都用在了哪些地方呢?按照科研經(jīng)費的執(zhí)行主體劃分,各國的研發(fā)經(jīng)費主要流向各類企業(yè)、政府屬研究機構以及高等學校。

《2017年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示,2017年中國高校研發(fā)經(jīng)費占全國研發(fā)總經(jīng)費的7.2%,與之對應各類企業(yè)、政府屬研究機構分別占比77.6%和13.8%。而在英國,法國和日本這一比例均超過20%,德國、美國則超過15%。由此可見,與發(fā)達國家相比中國高校在國家科技創(chuàng)新體系中的地位仍有很大的上升空間。

那么,造成這個現(xiàn)象原因究竟是什么?

與企業(yè)往往能夠通過自身"造血"推動科研活動不同,對于各國高校而言研發(fā)經(jīng)費主要來源于政府支持。從下圖不難看出,在2015年,63.5%的政府科研經(jīng)費流向了政府屬研究機構,僅有21.1%流入高校,不到英國、法國、德國和日本的一半。由此可以推斷造成中國高校研發(fā)費用占比偏低的重要原因之一便是政府投入的不足。 當然,盡管高校研發(fā)經(jīng)費占全國研發(fā)經(jīng)費比例明顯較低,事實上高校科技事業(yè)經(jīng)費投入規(guī)模相比往年已經(jīng)有了很大提升。2017年,高等學校經(jīng)費支出1266億元,增長18.1%,而同年,企業(yè)和政府屬研究機構科研經(jīng)費增長僅為12.5%和7.8%。

當然,盡管高校研發(fā)經(jīng)費占全國研發(fā)經(jīng)費比例明顯較低,事實上高校科技事業(yè)經(jīng)費投入規(guī)模相比往年已經(jīng)有了很大提升。2017年,高等學校經(jīng)費支出1266億元,增長18.1%,而同年,企業(yè)和政府屬研究機構科研經(jīng)費增長僅為12.5%和7.8%。

從數(shù)據(jù)來看,從2000年開始中國的高校科研經(jīng)費進入了高速增長期,在2002-2009年間增長率幾乎穩(wěn)定在20%以上,遠遠高于美國、日本、德國等國家。 中國政府對研發(fā)經(jīng)費的投入雖大,但由于政府支撐不足實際分配到高校占比不足10%,中國近兩千余所高等院校在"僧多粥少"的情況下,又該如何合理分配有限的經(jīng)費?是否存在部分尖子院校往往更容易獲取科研資源和活動條件,而另一部分群體則會因為失去資源而形成相應的"劣勢累加"現(xiàn)象呢?而政府作為主要高校科研經(jīng)費的重要來源,究竟又扮演著怎樣的角色呢?

中國政府對研發(fā)經(jīng)費的投入雖大,但由于政府支撐不足實際分配到高校占比不足10%,中國近兩千余所高等院校在"僧多粥少"的情況下,又該如何合理分配有限的經(jīng)費?是否存在部分尖子院校往往更容易獲取科研資源和活動條件,而另一部分群體則會因為失去資源而形成相應的"劣勢累加"現(xiàn)象呢?而政府作為主要高校科研經(jīng)費的重要來源,究竟又扮演著怎樣的角色呢?

▍七成政府撥入經(jīng)費集中在不到一成的高校

為了回答這個問題,我們特地從教育部科學技術司發(fā)布的歷年《高等學校科技統(tǒng)計資料》中收集、整理出2017年各類高等學校科技經(jīng)費數(shù)據(jù)。從下圖中不難看出,2017年政府總計撥給高校科研經(jīng)費980.2億,其中約69%即675.1億流入了"211"及省部共建高等學校。

如果考慮到高校的數(shù)量,2017年,科研經(jīng)費部分共有1760所高校納入統(tǒng)計,其中"211"及省部共建高等學校113所,占全國高校數(shù)量約6.4%,也就是說,全國政府撥給高校科研事業(yè)費的69%集中在了全國不到7%的高校。 從各個高校獲得的科研經(jīng)費來看,高校之間的不平衡則更加突出。2017獲得政府資金撥入最多的0.5%的高校(一共10所)共計獲得政府資金253.7億,占去了當年政府投入的高校研發(fā)經(jīng)費的26%。

從各個高校獲得的科研經(jīng)費來看,高校之間的不平衡則更加突出。2017獲得政府資金撥入最多的0.5%的高校(一共10所)共計獲得政府資金253.7億,占去了當年政府投入的高校研發(fā)經(jīng)費的26%。

進一步分析我們發(fā)現(xiàn)了更加讓人吃驚的數(shù)據(jù),在報告提供的所有高校中獲得政府撥入科研經(jīng)費最多的5%的高校占有了政府撥給高校總科研經(jīng)費的71.9%,10%的高校占據(jù)了經(jīng)費總數(shù)的85.3%,而20%的高校占有的全部經(jīng)費的95.5%,也就是說剩余的1400多所高校僅僅獲得了不到5%的政府科研經(jīng)費,即49億人民幣。

進一步分析我們發(fā)現(xiàn)了更加讓人吃驚的數(shù)據(jù),在報告提供的所有高校中獲得政府撥入科研經(jīng)費最多的5%的高校占有了政府撥給高校總科研經(jīng)費的71.9%,10%的高校占據(jù)了經(jīng)費總數(shù)的85.3%,而20%的高校占有的全部經(jīng)費的95.5%,也就是說剩余的1400多所高校僅僅獲得了不到5%的政府科研經(jīng)費,即49億人民幣。

而這一現(xiàn)象不僅僅發(fā)生在2017年一年,根據(jù)《高等學校科技統(tǒng)計資料》,我們找出了2008年-2017年,連續(xù)十年出現(xiàn)在"政府劃撥科研經(jīng)費排名前50高校"中的高校。根據(jù)統(tǒng)計,10年一直在榜的高校共計39所,幾乎全部都是"211"院校。

而這一現(xiàn)象不僅僅發(fā)生在2017年一年,根據(jù)《高等學校科技統(tǒng)計資料》,我們找出了2008年-2017年,連續(xù)十年出現(xiàn)在"政府劃撥科研經(jīng)費排名前50高校"中的高校。根據(jù)統(tǒng)計,10年一直在榜的高校共計39所,幾乎全部都是"211"院校。

一般來說,科研系統(tǒng)主要是按照科學家的能力高低和其對科學的貢獻大小來分配資源和獎勵回報,"211"及省部共建高等學校與其他高校在功能導向、培養(yǎng)宗旨、生源差異等因素造成經(jīng)費差異。但即便如此,中國高校科研之間的經(jīng)費差異之大以及其帶來的消極后果仍不能忽視。

一般來說,科研系統(tǒng)主要是按照科學家的能力高低和其對科學的貢獻大小來分配資源和獎勵回報,"211"及省部共建高等學校與其他高校在功能導向、培養(yǎng)宗旨、生源差異等因素造成經(jīng)費差異。但即便如此,中國高校科研之間的經(jīng)費差異之大以及其帶來的消極后果仍不能忽視。

而隨著科研經(jīng)費在分配時的不均衡性受到越來越多科研工作者的關注,科研"人才"的爭奪也慢慢浮出水面。"一些科研項目多的院校'拿錢買人',造成我校人才大量流失,逐漸被邊緣化。"東北某大學一位處長前段時間對媒體抱怨道。

那么,科研人才在科研經(jīng)費獲取中的究竟扮演著怎樣的角色呢?請繼續(xù)關注谷雨數(shù)據(jù)(ID:guyudata)的后續(xù)分析。

參考文獻:

《大學科研經(jīng)費"馬太效應"的辯證試解》

《科研經(jīng)費均衡度度量偏差的機理分析與實證研究》

中國科協(xié)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院《創(chuàng)新研究報告》

"民族自信""科技品牌如何走出國門"一直以來都是人們熱議的話題。而科研實力,往往很大程度取決于研發(fā)經(jīng)費的投入力度。那么,中國的科研投入究竟如何呢?

數(shù)據(jù)顯示,2017年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費*(以下簡稱"研發(fā)經(jīng)費",英文簡稱"R&D")支出已超過1.76萬億元,經(jīng)費總量僅次于美國,居世界第二;從投入強度*來看,最新數(shù)據(jù)顯示,2017年該數(shù)值達到2.13%,再創(chuàng)歷史新高,而在2016年時,我國研發(fā)經(jīng)費投入強度(2.11%)就已達到中等發(fā)達國家水平,位居全球第12位,介于法國(2.25%)和第13位冰島(2.10%)之間。

除了規(guī)模、強度之外,中國研發(fā)經(jīng)費增速更是保持世界領先。2013-2016年間中國研發(fā)經(jīng)費年均增長11.1%,而同期美國、歐盟和日本分別為2.7%、2.3%和0.6%。

事實上,對于任何國家來說,政府、企業(yè)以及其他社會機構是研發(fā)經(jīng)費的主要來源。那么,在我國科研經(jīng)費不斷增加的情況下,這些錢都用在了哪些地方呢?按照科研經(jīng)費的執(zhí)行主體劃分,各國的研發(fā)經(jīng)費主要流向各類企業(yè)、政府屬研究機構以及高等學校。

《2017年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示,2017年中國高校研發(fā)經(jīng)費占全國研發(fā)總經(jīng)費的7.2%,與之對應各類企業(yè)、政府屬研究機構分別占比77.6%和13.8%。而在英國,法國和日本這一比例均超過20%,德國、美國則超過15%。由此可見,與發(fā)達國家相比中國高校在國家科技創(chuàng)新體系中的地位仍有很大的上升空間。

那么,造成這個現(xiàn)象原因究竟是什么?

與企業(yè)往往能夠通過自身"造血"推動科研活動不同,對于各國高校而言研發(fā)經(jīng)費主要來源于政府支持。從下圖不難看出,在2015年,63.5%的政府科研經(jīng)費流向了政府屬研究機構,僅有21.1%流入高校,不到英國、法國、德國和日本的一半。由此可以推斷造成中國高校研發(fā)費用占比偏低的重要原因之一便是政府投入的不足。

從數(shù)據(jù)來看,從2000年開始中國的高校科研經(jīng)費進入了高速增長期,在2002-2009年間增長率幾乎穩(wěn)定在20%以上,遠遠高于美國、日本、德國等國家。

▍七成政府撥入經(jīng)費集中在不到一成的高校

為了回答這個問題,我們特地從教育部科學技術司發(fā)布的歷年《高等學校科技統(tǒng)計資料》中收集、整理出2017年各類高等學校科技經(jīng)費數(shù)據(jù)。從下圖中不難看出,2017年政府總計撥給高校科研經(jīng)費980.2億,其中約69%即675.1億流入了"211"及省部共建高等學校。

如果考慮到高校的數(shù)量,2017年,科研經(jīng)費部分共有1760所高校納入統(tǒng)計,其中"211"及省部共建高等學校113所,占全國高校數(shù)量約6.4%,也就是說,全國政府撥給高校科研事業(yè)費的69%集中在了全國不到7%的高校。

而隨著科研經(jīng)費在分配時的不均衡性受到越來越多科研工作者的關注,科研"人才"的爭奪也慢慢浮出水面。"一些科研項目多的院校'拿錢買人',造成我校人才大量流失,逐漸被邊緣化。"東北某大學一位處長前段時間對媒體抱怨道。

那么,科研人才在科研經(jīng)費獲取中的究竟扮演著怎樣的角色呢?請繼續(xù)關注谷雨數(shù)據(jù)(ID:guyudata)的后續(xù)分析。

參考文獻:

《大學科研經(jīng)費"馬太效應"的辯證試解》

《科研經(jīng)費均衡度度量偏差的機理分析與實證研究》

中國科協(xié)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院《創(chuàng)新研究報告》